鼻竇內窺鏡治療霉菌性鼻竇炎41例療效分析

【摘要】 目的:探討鼻竇內窺鏡治療霉菌性鼻竇炎的療效。方法:對41例霉菌性鼻竇炎采用鼻竇內窺鏡手術治療觀察治療效果。結果:全組41例均治愈。隨訪6月~2年39例未見復發。結論:霉菌性鼻竇炎經鼻竇內窺鏡治療,療效好。

【關鍵詞】 鼻竇內窺鏡 霉菌性鼻竇炎

霉菌性鼻竇炎在臨床上并不少見,近年來霉菌性鼻竇炎亦有增高趨勢,而隨著CT的普及及鼻竇內窺鏡手術技術的逐漸完善,霉菌性鼻竇炎的診治亦隨之增高,筆者對我院近5年來收治的41例霉菌性鼻竇炎采用鼻內鏡手術治療情況進行了回顧性分析,報道如下。

1 資料及方法

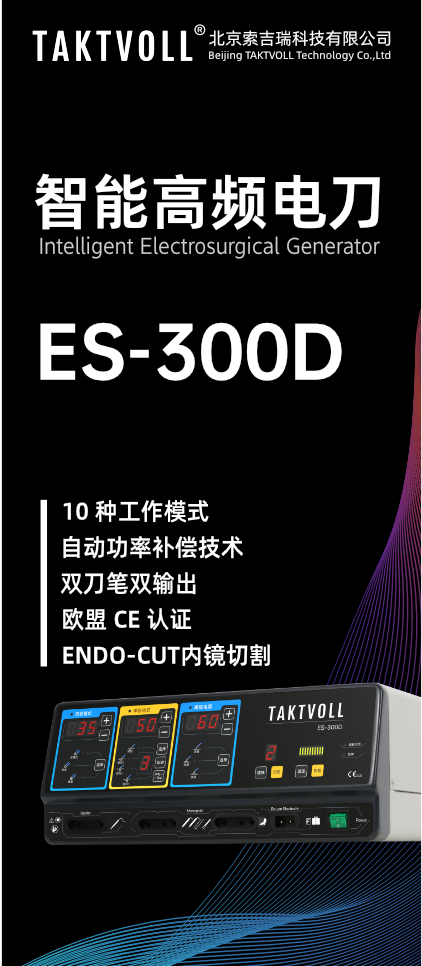

1.1 臨床資料 全組病例41例,年齡13~65歲,平均35.6歲;男性15例,女性26例,病程3月~3年,均無手術史,主要以鼻阻不適伴流膿涕,涕中帶血,鼻臭就診,鼻腔檢查有32例有炎性息肉生長,9例鼻腔內未見明顯息肉,全組病例鼻腔內均見膿性分泌物,CT檢查21例為單側上頜竇炎癥,19例為單側上頜竇并累及篩竇、額竇,1例為雙側全組鼻竇并有骨質破壞(如圖1),少數患者有鼻外形改變。

1.2 手術方式 全組41例病人均采用單徑路鼻竇內窺鏡手術治療,1例全麻下手術治療,其余均局麻下手術治療,在鼻竇內窺鏡直視下摘除息肉樣組織,切開鉤突,開放上頜竇口及篩竇使鼻竇引流好,取出鼻竇腔內干酪樣變組織,并予大量生理鹽水反復沖洗鼻竇腔,其中1例為全組鼻竇患者,除應用上述方式外并于蝶竇自然開口開放蝶竇,取出蝶竇腔內干酪樣變組織,沖洗蝶竇腔,見雙側蝶竇骨質破壞并相通。

1.3 結果 術后給予抗炎對癥支持治療,按時清理鼻腔,并予氟康唑沖洗鼻腔,丙酸氟替卡松噴鼻,定期復查見全組39例患者術后癥狀明顯改善,鼻內鏡檢查見鼻竇開放良好,引流可,鼻腔鼻竇粘膜上皮化,無膿性分泌物及異常組織,余2例患者鼻竇開放尚可,鼻竇內見少許菌團生長及膿性分泌物,經再次鼻竇內窺鏡下鼻竇腔沖洗后癥狀改善。

2 討論

霉菌是一種條件致病菌,可長期存在于鼻腔和鼻竇的粘膜上,低氧,低PH值血癥,低免疫功能及高糖環境適合霉菌的生存,各種因素致鼻竇口阻塞,人體免疫功能異常,全身抵抗力下降(如患有消耗性、代謝性疾病,長期使用抗生素、類固醇激素的患者)①,及抗生素的濫用均易致病。它所致的鼻竇炎癥包括粘膜外與粘膜本身病變②。

在全組病人中,女性患者發病高于男性,上頜竇最好發,多為單側,少數患者鼻外形改變,典型臨床癥狀為:鼻阻不適,伴流膿涕,涕中帶血,鼻臭。CT檢查是診斷霉菌性鼻竇炎的重要診斷依據之一③,其CT特征為:鼻竇粘膜肥厚,竇腔內見軟組織影,伴不規則鈣化影及鼻竇壁骨質破壞征象。若無鈣化影及骨質破壞則應注意同一般鼻竇炎癥相鑒別,有骨質破壞者則應同鼻腔惡性腫瘤相鑒別,霉菌性鼻竇炎的確診主要依靠病理學檢查及竇腔膿性分泌物或干酪樣物的真菌培養。

霉菌性鼻竇炎目前最有效的治療方法仍是鼻竇內窺鏡手術治療,在未開展鼻竇內窺鏡手術前霉菌性鼻竇炎的治療多為“柯-陸氏”上頜竇根治術,術后效果很不理想,極易復發,隨著鼻竇內窺鏡手術的開展及技術的完善,霉菌性鼻竇炎的治療得到了明顯的提高。鼻竇內窺鏡開展后能在手術時徹底的清除鼻竇腔內霉菌團塊,徹底清理干凈以前手術的“死角”,并且在術后能隨時處理竇腔內存在的問題,手術創傷小,病人能很快的恢復健康。術后抗真菌藥物沖洗鼻腔及激素在鼻腔局部的應用進一步的提高了治愈率。總的來說鼻竇內窺鏡治療霉菌性鼻竇炎的優點在于:術中視野清晰,手術創傷小,能盡可能多的保留鼻竇粘膜,徹底清除鼻竇腔內的全部病變組織,保證術后鼻腔的通氣及鼻竇的引流。

【參考文獻】

[1] 黃明剛,楊 評,王 茁.霉菌性鼻竇炎的臨床、病理及CT影像研究[J].中國醫學影像技術,2000,16(8):637.

[2] Stanley M,Edw ard J,Martin B.Paranasal sinus disease with intracraial extension:Aspergillosis versus malignancy[J].Laryngoscope,1988,98(6):632.

[3] 劉純巖,董輝球.霉菌性鼻竇炎的CT表現與診斷價值的研究[J].吉林醫學,2006,1(1):36~37.